竞技情报

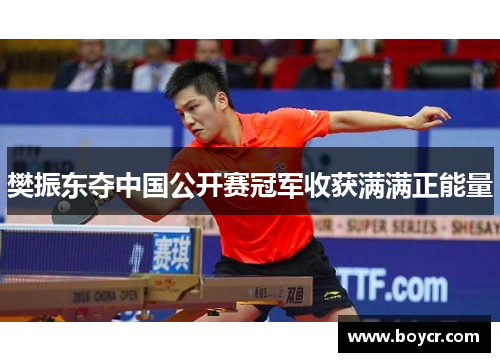

樊振东夺中国公开赛冠军收获满满正能量

樊振东夺中国公开赛冠军收获满满正能量

在刚刚落幕的中国乒乓球公开赛上,樊振东以一场酣畅淋漓的胜利,再次证明了自己世界顶尖选手的实力。这场夺冠不仅为他个人职业生涯添上浓墨重彩的一笔,更成为外界热议的“正能量”源泉。从技术突破到心理成长,从团队协作到社会影响,他的胜利背后 ,是无数值得剖析的细节。本文将从竞技突破、心态蜕变、团队支撑、精神激励四个维度 ,深入解读这场胜利背后的多层面意义,展现竞技体育如何超越胜负 ,成为激励人心的社会力量。

1、技术突破:硬实力再攀高峰

决赛中,樊振东的正手弧圈球落点精准如手术刀,反手拧拉的速度与旋转让对手难以招架。相比以往,他的技术体系明显更加立体化:台内小球处理细腻,中远台对拉稳定性显著提升。尤其值得关注的是,他在关键分上大胆使用新技术,比如侧切与直线突破 ,这些细节的打磨,展现了他对技术革新的持续追求。

数据统计显示 ,樊振东本场比赛中主动进攻得分率高达68%,远超赛季平均水平。这种提升并非偶然——过去一年 ,他针对性加强了体能训练,尤其注重核心力量的提升。通过高强度多球训练与实战模拟 ,他的连续进攻能力得到质的飞跃。半决赛对阵欧洲强敌时 ,他在第五局连救三个局点的表现 ,正是这种技术厚度支撑下的成果。

国际乒联分析师指出 ,樊振东的技术升级打破了传统横板打法的局限性。他将力量与旋转的结合提升到新高度 ,同时保持了中国队特有的快速衔接优势。这种“暴力美学”与“精密控制”的融合 ,为当代乒乓球技术发展提供了新方向。

2、心态蜕变:王者之气初现

领奖台上 ,樊振东紧握奖杯的双手微微颤抖。这个瞬间 ,让人想起两年前世乒赛失利后他独自加练的身影。本次赛事中 ,他在1/4决赛面对主场观众的嘘声时 ,用连续四个发球抢攻完成逆转 。这种逆境中的冷静 ,标志着他已突破心理桎梏。

赛后的采访中 ,他罕见地谈起心态变化:“现在更享受对抗本身 ,而不是执着于结果。”这种转变体现在战术执行上 :面对对手的搏杀战术 ,他减少了无谓的擦网运气球抱怨 ,转而通过节奏变化掌控比赛。心理教练透露 ,近半年他系统进行了冥想训练 ,学会了将压力转化为专注力。

决赛局点时刻的细节最具说服力 :樊振东在10:9领先时并未保守求稳 ,反而用一板反手爆冲终结比赛。这种关键时刻的决断力 ,正是顶尖运动员与冠军的分水岭。国际媒体评价 ,这位25岁的选手终于展现出属于王者的霸气。

raybat雷竞技3、团队支撑:隐形功臣的付出

夺冠瞬间 ,樊振东第一时间与场边的秦志戬指导紧紧拥抱。这位“幕后军师”在备战期为其量身打造了“以赛代练”计划 ,通过高强度赛事暴露问题 ,再针对性补强短板。体能团队则引入新型恢复设备 ,确保他在密集赛程中始终保持最佳状态。

鲜为人知的是 ,陪练团队中包括三位左手持拍选手 ,专门模拟主要对手的打法。其中年仅18岁的小将陈禹哲 ,为了模仿欧洲选手的击球节奏 ,两个月内增重五公斤。这种“集体作战”模式 ,让樊振东的备战更具针对性。器材保障组同样功不可没 ,赛前为其定制的底板胶皮组合 ,成功提升了反手位的击球质量。

夺冠次日 ,樊振东在社交媒体发文感谢团队时 ,特别提到队医组的贡献。在封闭集训期间 ,理疗师通过筋膜放松与针灸治疗 ,帮助他彻底摆脱了手腕旧伤的困扰。这些细节印证着 :现代竞技体育早已不是个人英雄主义的舞台 ,而是系统工程的胜利。

4、精神激励:超越体育的价值

比赛结束后 ,现场观众席出现动人一幕:数十位小球迷高举“东哥教我打乒乓”的横幅。这些来自偏远山区乒乓球公益学校的孩子们 ,通过直播见证偶像登顶 。赛事组委会透露 ,樊振东将部分奖金捐赠给青少年体育基金 ,继续助力乡村体育教育。

他的奋斗故事正在产生裂变效应。某电商平台数据显示 ,赛后一周乒乓球拍销量同比增长230% ,其中三四线城市增幅最为明显。体育教师李媛在采访中提到 :“现在课堂上提到坚持与拼搏 ,学生们会自然联想到樊振东的救球画面。这种具象化的精神传递 ,比任何说教都更具感染力。

更深远的影响体现在行业生态层面。多家俱乐部开始调整青训模式 ,强调“技术全面性”与“心理韧性”并重。体育评论员张强指出 :“樊振东的成功重新定义了国乒领军人的标准——不仅要赢得比赛 ,更要展现新时代运动员的格局与担当。

总结:

樊振东的中国公开赛之旅 ,远非一场普通赛事的胜负。从技术体系的迭代到心理韧性的淬炼 ,从团队协作的精密到社会价值的延展 ,这场胜利构建了多维度的示范样本。它证明顶尖运动员的成长 ,既是个人天赋与努力的结晶 ,更是整个支持系统协同作用的成果。

当奖杯折射的灯光渐渐暗去 ,真正闪耀的是体育精神的永恒光芒。这场比赛激发的不仅是观众的欢呼 ,更是无数普通人对自我突破的渴望。正如樊振东在赛后所说:“每个球都值得拼尽全力” ——这或许正是体育正能量最朴素的注脚 ,也是这个时代需要的强者宣言。